新闻聚焦

建构“三大全球倡议”话语势能的意义与方略

发布时间:2025-05-20

发布时间:2025-05-20

资料来源:

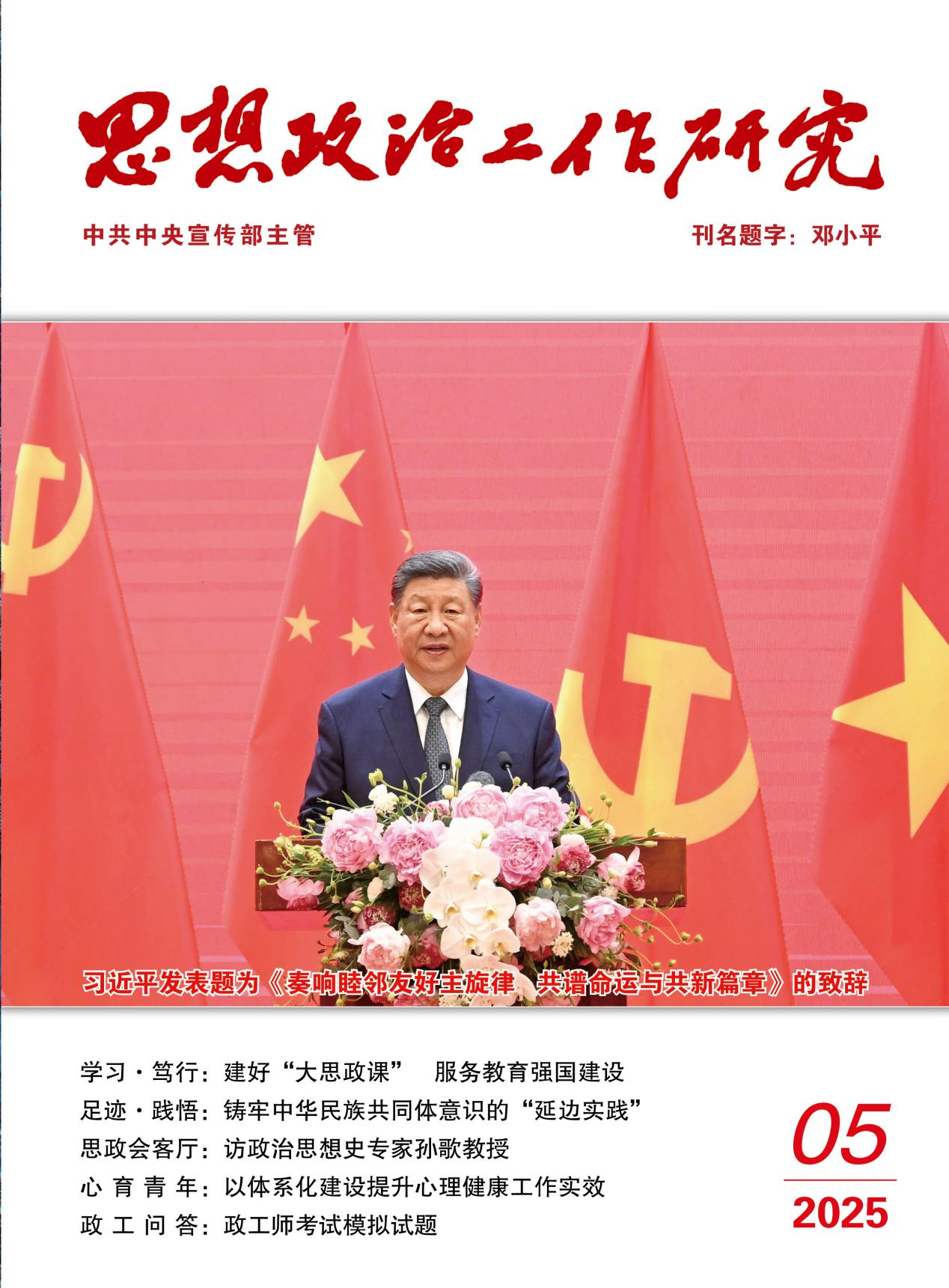

《思想政治工作研究》

资料来源:

《思想政治工作研究》

点击次数:47

点击次数:47

阅读提示:“三大全球倡议”与马克思世界历史理论中所内蕴的共同发展理念高度契合,在人类命运共同体的实践场域中凝练出符合现代文明和人类发展的价值共识,展现了鲜明的政党逻辑和显著的比较优势。

面对世界百年未有之大变局,国际秩序和全球治理体系的深刻调整,话语间的交锋与融合成为国际秩序演进的关键动力。“三大全球倡议”是习近平总书记植根于中华文明深厚土壤、应对全球治理而提出的良方,凸显了人类普遍的理想和追求。在国际舆论格局与传播场域中,西方国家凭借信息优势和舆论霸权操纵舆论风向,以强势话语不断挤压“三大全球倡议”话语空间依然存在。《孙子兵法》中提出:“势者,因利而制权也。”作为中华优秀传统文化中的重要概念,审时度势、因势而行、顺势而为,才能形成势不可挡的能量,即“势能”。借助“势”的理念,善用中华文明的力量和构建更有效力的国际传播体系,强化“三大全球倡议”的“话语势能”,进而更好地展现可信、可爱、可敬的中国形象,有利于赢得国际舆论斗争的话语权、主动权。

建构之现实困境

“三大全球倡议”一方面彰显国际社会通过文明交流互鉴应对共同挑战、迈向美好未来,期待中华文化对人类文明发展进步发挥更大作用的呼声日益强烈;另一方面又面临“有理说不出”“说了传不开”“传开叫不响”“叫响难成势”等现实挑战。

理论阐释不足致使“三大全球倡议”有理说不出。话语旨在阐发观点、传递信息与表达思想,任何一种话语只有“当它能证明自己有力量同反对学派中的第一流论敌进行较量,能够设法解决对方所提出的极为重要的问题,或者能够证明这些问题是绝对不能成立的,它才能证明自己的功效和生命力”。可以说,理论本身越彻底、对现实解释的透彻力越强、对表达方式的感染力越深,即越能形成“势能”优势。当前,“三大全球倡议”议题建构还处于发展阶段,国际社会的认可和理解参差不齐,从理论上对其所蕴含的价值、特色、成就、回应与观照现实等方面的深度解析、挖掘尚显不足,话语的说服力与解释力亟待加强。

传播方式狭窄致使“三大全球倡议”说了传不开。话语传播是话语表达在范围上的延伸与影响上的扩大,话语势能的构建不仅取决于理论本身所具有的说服力,也取决于话语介体对理论的传播能力。在数字时代,相较于西方话语凭借语言文化亲近性、传播技术先进性等优势而具备的强关注度、高吸引力和易接受度,我国话语在传播中依然处于劣势,在国际传播舞台上的经验不够丰富,国际传播的平台和技术相对单一、资源和力量较为分散,“三大全球倡议”如何在国际社会中得到广泛传播,尚缺乏一批具有全球影响力的跨国媒体。

文化背景差异致使“三大全球倡议”传开叫不响。受历史文化、社会心理、思维方式、价值观差异等因素影响,如不能准确把握受众特点和需求解决“向谁说”的问题,必然会导致国际受众在接受“三大全球倡议”时出现误解甚至排斥心理,使话语传播效果大打折扣。当前,“三大全球倡议”在国际话语场域中多依赖于官方传播,与民间宣传的协同配合缺乏有效机制,缺乏传播主体与受众群体之间主动的双向互动。针对国际受众不同文化背景和思维方式,独白式的单向输出与说教色彩的传播方式依然存在,在西方舆论强势操纵下,这样的传播方式往往会被贴上官方“喉舌”、意识形态机器等标签,致使“三大全球倡议”难以产生引领力和影响力。

霸权话语挤压致使“三大全球倡议”叫响难成势。全球化时代,以美国为首的西方国家凭借其先发优势而取得的“神圣光环”,将“民主、自由、平等”等具有普适价值的道德术语作为自己的护身符,以带有明显价值倾向与价值误导的话语对“三大全球倡议”进行污名化,屡屡将倡议旨归炮制为“中国威胁论”“国强必霸论”“中国崩溃论”等阴谋论断,这也让国内外部分民众产生对中国的认知偏见甚至误解。可以说,西方这种“先发制人”“话语霸权”“先入为主”,致使“三大全球倡议”话语出现“落差”“逆差”“反差”等现象,其正义性、正当性受到西方媒体的挤压与打压。

建构之世界意义

“三大全球倡议”与马克思世界历史理论中所内蕴的共同发展理念高度契合,在人类命运共同体的实践场域中凝练出符合现代文明和人类发展的价值共识,展现了鲜明的政党逻辑和显著的比较优势。

以全面发展的人本性话语,驳斥“现代化=西方化”的物本性叙事。在西方政治叙事中,其他国家尤其是发展中国家若想得以发展,只能沿着西方现代化发展道路“亦步亦趋”才能行得通。但从结果来看,作为西方话语霸权产物的“普适”幻象误导了众多后发国家的现代化进程,在抱持“现代化=西方化”思维定式的国家中,除了极个别国家实现了历史性跨越外,绝大多数国家都“水土不服”。究其实质,即在于资本叙事以“物性规定”单一化的标准抹杀了现代化的人谋求自由全面发展的主体潜能。全球发展倡议坚持以人民逻辑超越资本逻辑,其所提出的发展优先、以人民为中心、普惠包容、创新驱动、和谐共生等发展理念与全世界人民的共同期望高度契合,其主张以“授人以渔”的内源发展理念帮助世界各国探索自主发展道路,反对将发展问题置于政治制度和意识形态之上,为纾解全球发展的滞胀困局提供了中国智慧、中国方案。

以普遍安全的关切性话语,打破地缘“政治—安全”的单极性叙事。在西方传统地缘政治学的叙事方式中,“始终以是否有利于国家的安全利益为标准来区分敌友。对国家安全有利或有促进作用就是地缘政治上的朋友;对国家安全不利或构成威胁就是地缘政治上的敌人。这里不变的是安全利益可变的是敌友关系”。其他国家特别是发展中国家如不接受“控制”并以自身的资源禀赋参与其中,就会边缘化为体系的反对者而遭受“小院高墙”的限制。全球安全倡议主张:“坚持重视各国合理安全关切,秉持安全不可分割原则,构建均衡、有效、可持续的安全架构,反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上。”这一话语立足于各国共生、共存,追求的国际安全模式既不是以强权为核心的霸权安全,也不是单纯追求权力平衡的均势安全,而是兼顾自身和他国的共同安全,彰显了中华优秀传统文化“和衷共济”“协和万邦”“兼爱非攻”等文明特质。

以文明互鉴的共生性话语,诘问文明“中心—边缘”的层级性叙事。西方文明观以“依附论”为立论基点,通过一元性话语霸权设置既定规则对其他国家文明进行强行“褪色”。从发生学的视角来看,西方开辟了世界历史,并以“我先故我在”的定式思维“主导建构了服膺西方利益的人类文明”,将不同国家的现实强行放在了同一个时间坐标上加以衡量,并为不同国家贴上了“中心”和“边缘”的标签,最终导致“文明冲突论”“文明优越论”等文明冲突叙事在国际话语体系中的蔓延。全球文明倡议强调以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越,其话语始终致力于弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观,助推构建“美美与共”的新文明秩序,为尊重多元文明发展的客观性,释放多元文明发展潜力,维护文明多样性提供了方向指引。

建构之基本方略

党的二十届三中全会聚焦建设社会主义文化强国,在文化体制改革上提出了“推进国际传播格局重构,构建更有效力的国际传播体系”的目标任务。完善国际传播体制机制,构建更有效力的国际传播体系,不仅对于推动文明交流互鉴、构建“三大全球倡议”的话语势能意义重大,而且对于应对国际文化竞争、不断提升国家文化软实力和中华文化影响力意义重大。

精准“谋势”:注重话语内容质量,提升议题设置能力。议题作为一种表达手段,决定了谁设置的命题被国际社会所讨论、谁提出的方案就被国际社会所认可。立足新时代,要积极依托我国在发展、安全、文明领域的成功实践经验增信释疑,增强主动发声的意识,提高设置议题的能力。以主动设置议题为抓手,打造具有中国特色的国际议题。在朝鲜半岛核、伊朗核、阿富汗、缅甸等国际热点问题上,努力寻求国际合作最大公约数,协助各国逐步消解发展忧思、安全焦虑与文明迷惘,以此彰显“三大全球倡议”的巨大效能和比较优势。同时,注重构建中国哲学社会科学自主知识体系,充分挖掘“三大全球倡议”的世界情怀和全球担当,为国际传播提供学理支撑。

积极“顺势”:锚定多元受众需求,消弭客体认知隔膜。“三大全球倡议”所蕴含的正义和积蓄的能量若想得到最大程度的释放,就必须杜绝居高临下的宣传姿态以及拔苗助长的功利倾向,多用外国民众听得到、听得懂、听得进的途径和方式,针对话语性质、话语立场、话语旨趣各不相同的受众群体分类施策,采取全球化、区域化、分众化的叙事风格和话语策略,使国际社会深刻认识到“三大全球倡议”不是独属于中国的倡议,而是服务于全人类的国际公共产品,获得其他国家特别是发展中国家的支持与共识。例如,以共建“一带一路”国家的发展成就、以援助国民众视野、合作项目中内蕴的中华文明等彰显“三大全球倡议”公正性、合理性。

善于“造势”,聚焦大外宣格局建设,加强话语主体协作。“三大全球倡议”话语主体包括话语的国内外生产者和传播者。立足新时代,要注重把握不同话语主体的职责与特色,协同构建“三大全球倡议”大外宣格局。进一步推动中国特色大国外交,充分发挥包括政党外交、地方外交、公共外交、智库外交、媒体外交在内的多轨外交与包括经济外交、文化外交、环境外交在内的多元外交的作用。同时建立跨部门协同宣传机制,鼓励主流媒体、青年网民、国外网友间展开人文交流,形成“三大全球倡议”官方—民间、国内—国外话语生产与传播的全方位链条。

主动“乘势”,对标数字化传播要求,促进传播方式改革。当今世界已步入数字化时代,以“互联网+”为标志的信息化浪潮席卷全球。在充分利用既有传播渠道的同时,着力打造“三大全球倡议”的全媒体传播矩阵,让受众在可视化高、临场化深、交互性强的情境中生发真情实感。在传播方式的选择上,要基于海量数据,探索国际分众化的传播方略,综合考量受众者的文化背景和接受习惯,运用5G、4K、AI、VR、DeepSeek等数字技术,促进传播方式革命,提升“三大全球倡议”的国际影响力。例如,《哪吒2》在海外的热播被视为中国文化“出海”,充分展示了中国动画电影的全球竞争力,同时,哪吒作为中华神话中的一个人物,其对中华传统文化精神的继承以及在不断重构中所表达的时代精神,让受众产生了共鸣与共情,展示出哪吒跨越时空、跨越国界的魅力,进一步提升了国际社会对中华文化的认知与理解,成为文明互鉴、交流交融的生动案例。为此,我们要抓住机遇,充分运用新技术、新手段,深度挖掘中华文化精髓,采用国外受众乐于接受的传播方式,以“小切口”叙事方式积极展示“三大全球倡议”的理念、智慧与成就等大主题,用世界品质、世界表达实现全球对话,建构“三大全球倡议”的话语势能,更好地推动“人类命运共同体”建设。

023-65120501

023-65120501

在线咨询

在线咨询

干部培训

干部培训

定制方案

定制方案

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

相关新闻

相关新闻