新闻聚焦

“古今中西之争”与文化主体性建设的历史经验

发布时间:2025-05-20

发布时间:2025-05-20

资料来源:

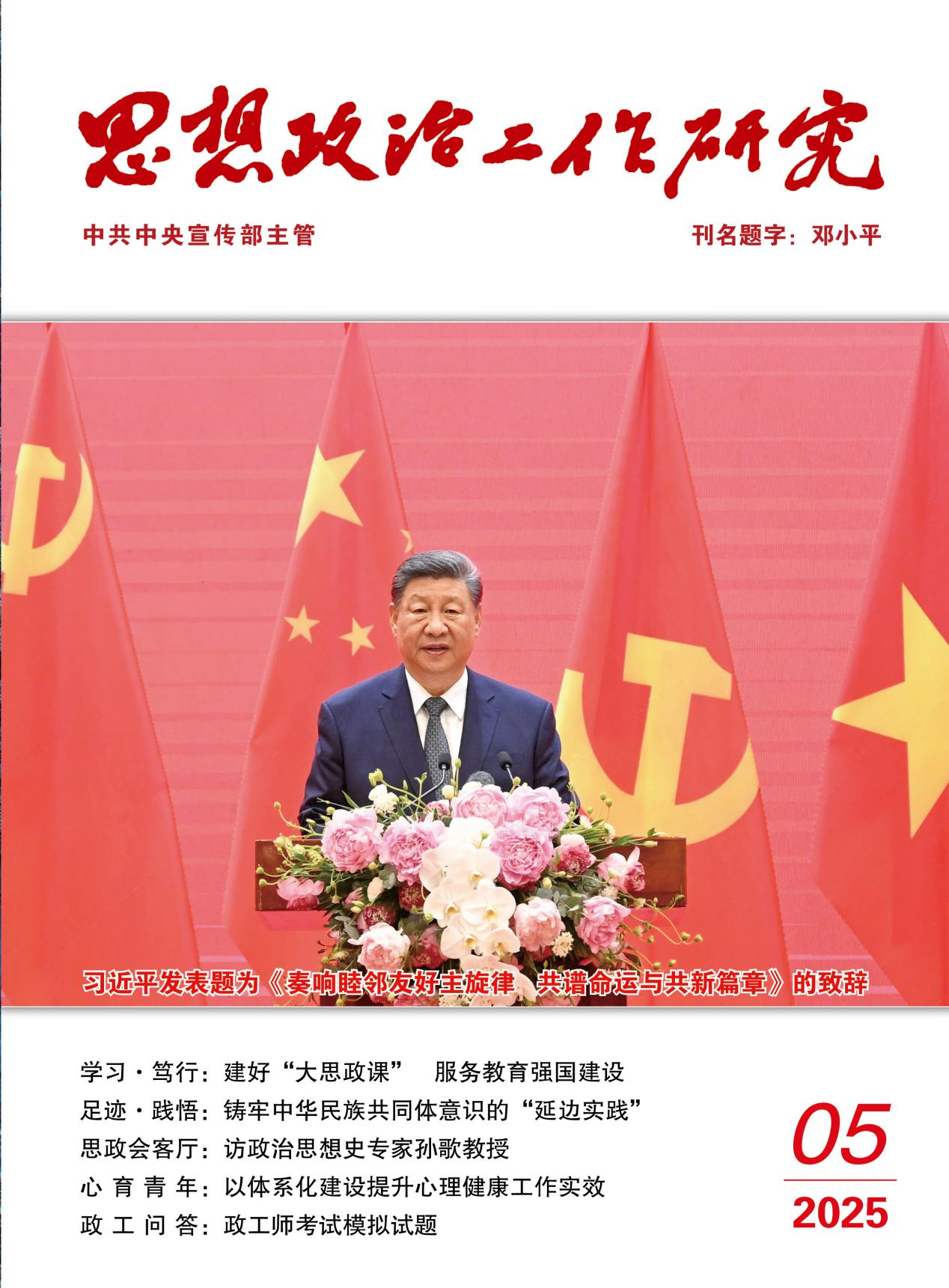

《思想政治工作研究》

资料来源:

《思想政治工作研究》

点击次数:48

点击次数:48

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出,经过长期努力,我们比以往任何一个时代都更有条件破解“古今中西之争”,也比以往任何一个时代都更迫切需要一批熔铸古今、汇通中西的文化成果。所谓“古今中西之争”,是指如何对待和处理“现代文化”与“古代文化”之间、“中国文化”与“西方文化”之间的关系问题。自鸦片战争后,中国被强行拖入近代化的大潮,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中国先进知识分子为了挽救民族危亡,针对古与今、中与西之间的差异提出了一系列观念主张。认真总结应对“古今中西之争”的各种方案及其历史教训,为新时代的文化主体性建设提供历史经验,是当前一项紧迫而有意义的工作。

近代以来破解“古今中西之争”的三种方案

新文化运动之后,中国知识界对于“古今中西之争”产生了明确的问题意识并自觉展开讨论。在此之前的洋务派、维新派与资产阶级革命派等,更多是“古今中西之争”的历史“剧中人”,仅是提出了一些具体应对方案,并没有产生对这一问题的自觉意识。按照马克思所揭示的“从后思索法”,历史固然是按照时间顺序从事前开始的,但对历史的反思却是从现实出发的。“对人类生活形式的思索,从而对这些形式的科学分析,总是采取同实际发展相反的道路。这种思索是从事后开始的,就是说,是从发展过程的完成的结果开始的。”因此,有必要基于新时期文化主体性建设的需要,梳理、提炼并总结洋务派、维新派与资产阶级革命派对“古今中西之争”的破解方案与历史教训。

近代以来较早系统提出“古今中西之争”应对方案的是洋务派。他们认为中国学术精通,纲常名教与经世大法无不具备,当前的危机只是先进的“纲常名教”与落后的“制造之学”之间的矛盾。清王朝的衰败只是缺失了此“制造之长”,导致面对内忧外患而无能为力。因此,当务之急是加紧引进西方的器物之学,特别是军事工业,以纾解社会矛盾,使中西之学相得益彰。例如,张之洞认为:“今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。然不先以中学固其根柢,端其识趣,则强者为乱首,弱者为人奴,其祸更烈于不通西学者矣。”

甲午中日战争的失败彻底打破了洋务派的如意算盘,也唤醒了许多知识分子的迷梦。维新派的思想家在总结与反省洋务派理论的基础上,否定了以往洋务派的变法方向。在他们看来,当时的主要矛盾并不是“体用”与“器物”的对立,而是“先进的政治文化传统”与“落后的政体”之间的矛盾。因此,欲克服以往变法之不足,图变法之成效,应由“言器”转向“言政”,借助变法自强来解决这个矛盾。

在资产阶级革命派看来,当时社会的主要矛盾并不是所谓“先进的政治文化”与“落后的政体”之间的矛盾,而是“先进的资产阶级共和政治”与“落后的君主专制”之间的矛盾。因此,与洋务运动和维新运动维护君主制度不同,他们站在专制政体的对立面,以推翻这个政体为目标。基于此差异,当时的革命派与维新派展开了多次论战,似乎是水火不容。但考诸思想根源,他们都是基于进化论这个“公约数”,提出了各自破解“古今中西之争”的方案,因此他们之间的对立是有限的。

达尔文的进化论原本限定于生物界,但斯宾塞等提出的社会进化思想却极力主张把生物学中的“生存竞争、适者生存”的学说应用于社会学领域,认为进化是一个普遍的规律,社会同生物一样是有机体,且这两种有机体之间存在许多相似之处。进化论于19世纪进入中国后,迅速成为当时思想文化领域中最强有力的精神符号之一。当已有的观念形态难以解释西方的器物、政治制度、观念文化与中国现实之间的差异时,进化论作为一种新的宇宙观与世界观提供了一个新的解释框架,迅速填补了晚清后期中国意识形态的“真空”。

毛泽东对“古今中西之争”的科学总结

进化论看似突破了旧有的“天下观”“华夷观”,为构建新的世界体系与“古今之间”历史变化的趋势提供一种“科学”的阐释,但这种阐释对于破解“中西之争”却没有多大的效力,反而成为霸权主义和强权政治的论据。1914年第一次世界大战爆发之后,西方文化开始呈现出某种衰亡的态势,迫使当时中国的知识分子超越进化论的思维定式,重新思考“中西文明”之间的关系问题。

五四运动以来,围绕如何看待古今之间、中西文化之间的关系,学界多有分歧。例如,胡适等人赞成“西化”,即主张资本主义化;而梁漱溟、张君劢等人则强调继承中国儒家传统思想;孙中山起初主张学习西方的革命民主主义,后来又强调“以俄为师”。在全盘西化论、中国文化本位论以及各种变相的“中体西用论”与“西体中用论”之间,出现了多重论战。在革命阵营内部,也进行了反对各种教条主义、经验主义的斗争,中国共产党人正是在同错误倾向的斗争中,通过总结中国革命斗争的经验,进而对中国的国情、中国革命的性质与中国革命的道路,有了越来越清晰的认知。新形势下,如何回应“古今中西之争”,探索中国革命该去往何处,成为马克思主义中国化不可推脱的历史任务。

以毛泽东为代表的中国共产党人对当时的“古今中西之争”作出科学总结,在《新民主主义论》中,毛泽东提出建设“民族的科学的大众的文化”的主张。要建立新文化,当然要批判西方外来文化和中国传统文化,毛泽东指出,对于外国文化,排外主义的方针是错误的,应当尽量吸收进步的外国文化,以为发展中国新文化的借镜;盲目搬用的方针也是错误的,应当以中国人民的实际需要为基础,批判地吸收外国文化……对于中国古代文化,同样,既不是一概排斥,也不是盲目搬用,而是批判地接收它,以利于推进中国的新文化。也就是说,对待西方文化与中国传统文化都需要采取一分为二的态度,就西方的资本主义文化而言,一方面要学习他们的科学精神,另一方面又要抵制其腐朽的东西;就中国传统文化而言,一方面要继承和发扬其中具有科学性与民主性的精华,另一方面又要坚决抛弃那些糟粕。其根本的立足点是“以中国人民的实际需要为基础”,建构起的新文化,是为人民大众服务的,是人民大众的革命武器。这就是以毛泽东为代表的中国共产党人对“古今中西之争”的集中回应方案。

正如冯契所揭示的,正是在力求运用马克思列宁主义来回答“中国向何处去”问题(亦即回答古今中西之争)的过程中,中国共产党人经历了一系列的斗争,战胜了形形色色的资产阶级哲学流派,克服了革命阵营内部的错误倾向,才越来越深刻地领会了辩证唯物主义和历史唯物主义,使中国近代哲学革命达到了新的高度。

“第二个结合”与新时期文化主体性建设

如果说毛泽东提出的建设“民族的科学的大众的文化”的主张为“中国往何处去”的问题指明了方向并提出了具有现实可操作性的方案,那么,习近平总书记提出的“两个结合”,特别是“第二个结合”则为“古今中西之争”提出了新时代的破解方案。前者是“革命的逻辑”,后者是“建设的逻辑”。中国式现代化建设是一个复杂的系统工程,不仅包括物质文明的极大丰富,也包括精神文明的进步。在新的历史条件下,正确认识和妥善处理蕴藏在“第二个结合”中的“古与今”“中与西”的辩证关系,对总结文化主体性建设的历史经验,推进新时期马克思主义中国化时代化,具有深远的理论与现实意义。

就“古今文明”之间的关系而言,中华文明是世界文明中始终没有中断的文明,在其五千多年的发展历程中,历经磨难、百折不挠、博采众长、兼收并蓄。中华优秀传统文化中自强不息、奋斗不止的道德生命意识与文化主体精神,与自由自觉创造历史、改造社会的历史唯物主义精神可以实现内在的贯通,从而在新时期获得新的生命。中华文明的现代新生是以马克思主义的科学性为基础、在科学社会主义的意义上实现中华传统文明的现代化,这也是在中华文明与现代社会主义的双向互动中进行的融合创新。近代以来的“厚古薄今”论与“厚今薄古”论不是极力推崇传统文化的巨大作用,就是全面否定传统文化,走向了文化相对主义与历史虚无主义,两者的相同之处是都割裂了“古今文明”。因此,坚持“第二个结合”不仅能够为中国特色社会主义提供良好的价值引导,而且能够激活中华文明的价值与意义,并使之焕发出新的生机与活力。

就“中西文明”之间的关系而言,每一种文化都有自己的特色,各具特色的民族文化构成了丰富多彩的世界文明体系。要充分发挥文化在社会发展中的作用,最重要的一点就是在积极吸收世界先进文化的条件下,繁荣和发展本民族文化。马克思主义所主张的现代社会主义诞生于西欧的土壤,是在对现代资本主义社会的批判中孕育出来的,资本主义社会的建立及其内在矛盾的逐渐暴露,以及人类历史从地域性向世界性的转变,是马克思主义哲学创立的社会历史条件。如果无法理解资本主义生产方式的萌芽和发展及新兴市民阶级的兴起,就无法理解从文艺复兴开始,包含了英国哲学、法国哲学和德国古典哲学在内的近代哲学的发展历程;如果无法理解资本主义生产方式统治地位的确立和无产阶级作为独立政治力量登上历史舞台的过程,就无法理解马克思主义哲学的产生。因此,当中华文明把现代社会主义融入自身时,一方面必须积极吸纳现代资本主义所创造的、作为现代社会主义前提的一切“现代文明”;另一方面则是借助中国特色社会主义的发展实现对现代资本主义的超越,而不是全盘照搬。近代以来的“中体西用”论或“西体中用”论,要么将中华文明与马克思主义割裂开来,要么接受了“西方文明等级论”“西方文明中心论”的主张。这些方案都忽视了马克思主义在“中西文明”交汇中的重要地位,既误读了马克思主义,也误读了中华文明。

“两个结合”体现了“中与西”“古与今”之间的贯通融合,特别是“第二个结合”的提出,更是集中体现了习近平文化思想的鲜明特色。坚持“两个结合”,立足当代社会实践,推进文化创新,既是破解“古今中西之争”的重要法宝,也是新时期文化主体性建设的宝贵历史经验。

023-65120501

023-65120501

在线咨询

在线咨询

干部培训

干部培训

定制方案

定制方案

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

相关新闻

相关新闻