新闻聚焦

以“两个结合”构建中华传统美德传承体系

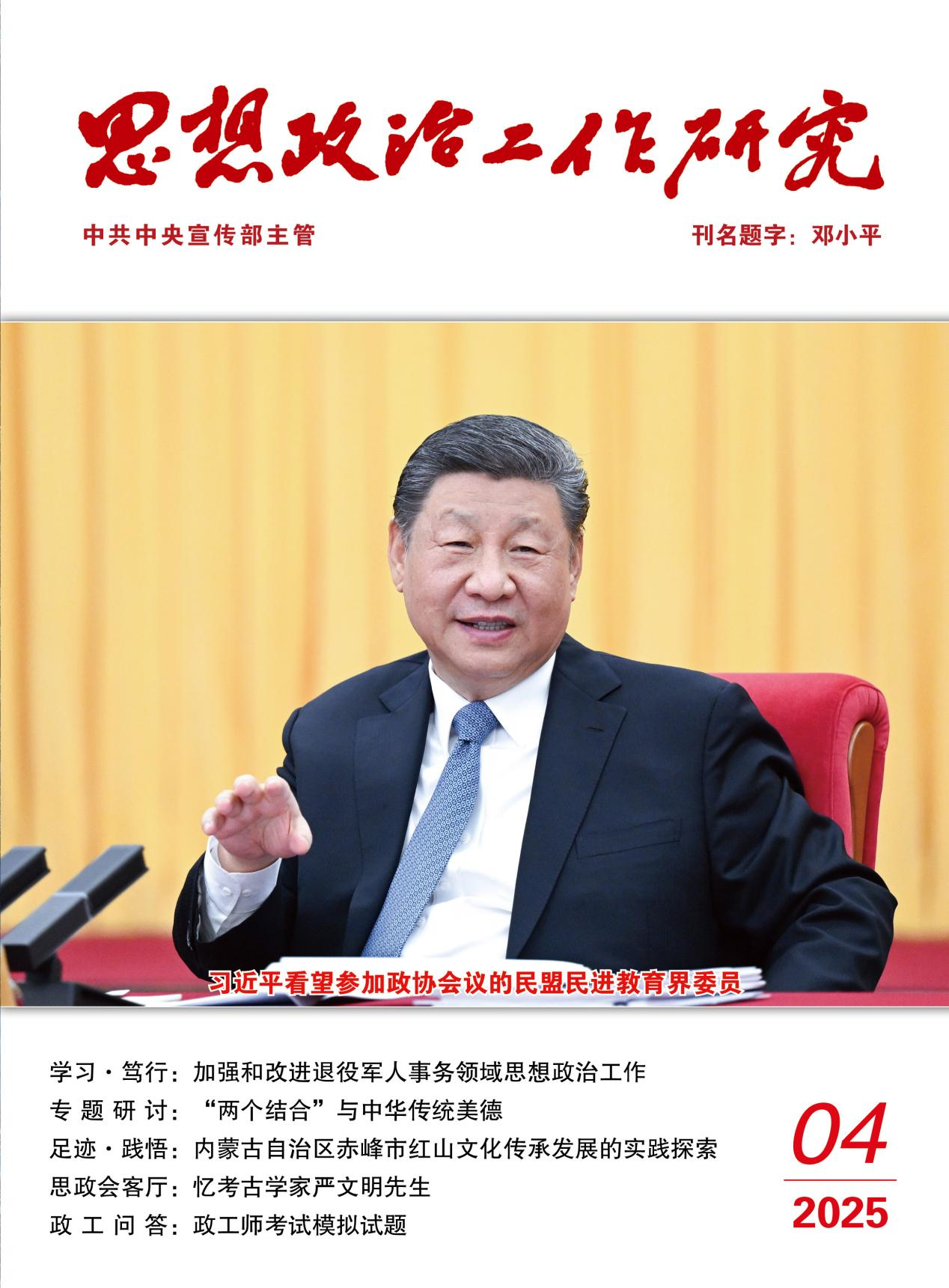

发布时间:2025-04-28 资料来源: 《思想政治工作研究》 点击次数:90

阅读提示:中华传统美德在日常生活和社会交往中体现的行为规范,为马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合提供实践素材和现实依据,推动其在实践中不断丰富和发展。

道以明德,德以尊道。中华传统美德集中体现了中华民族的核心价值观,塑造了中华民族的性格,维系着社会和谐稳定。然而在全球化、现代化进程加速的今天,中华传统美德传承面临着诸多挑战。“两个结合”的提出,为中华传统美德传承提供了科学的指导思想和方法路径。

中华传统美德传承面临新机遇新挑战

近年来,党和国家高度重视中华传统美德的传承,出台了一系列法规,为中华传统美德传承提供了坚实保障。尤其在教育领域,从基础教育到高等教育,都在不断加强传统文化教育,将中华传统美德融入课程体系。各地学校纷纷开展经典诵读、传统礼仪学习等活动,让学生在潜移默化中接受中华传统美德的熏陶。

在传承现状方面,社会对中华传统美德的关注度显著提升。首先是媒体在传播中华传统美德方面发挥了重要作用,各类文化节目如《中国诗词大会》《典籍里的中国》等,以新颖活泼的形式展现出传统文化魅力,激发了民众对中华传统美德的兴趣。中华传统美德宣传活动如道德模范评选,弘扬了诚实守信、尊老爱幼等传统美德。一些传统节日如春节、中秋节等成为中华传统美德传承的重要载体。许多社区也积极组织文化活动,举办中华传统美德讲座,弘扬尊老爱幼、互帮互助等传统美德,促进邻里和谐。

中华传统美德提升了文化自信,广大民众对传统文化的认同感增强,越来越多的人意识到中华传统美德的价值,对蕴含其中的如仁、义、礼、智、信以及孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻等核心价值观有了更深入认识。在国际舞台上,中华传统美德也逐渐展现出独特魅力,日益促进国际社会对中国文化的了解。弘扬中华传统美德有助于改善社会风气,为社会传递温暖和正能量。如在面对重大灾害时,全国人民众志成城、守望相助,体现了团结友爱、无私奉献的传统美德。

当前,中华传统美德面临诸多挑战,需要认真应对。在多元文化冲击下,西方个人主义、享乐主义等价值观对中华传统美德形成强劲挑战。部分青年受西方文化影响,对中华传统美德的认知与践行出现偏差。例如,一些青年更注重个人自由和独立,对中国传统家庭观念中强调的家族责任感、长辈权威等认知淡化。西方消费主义文化的传入,使部分青年对节俭这一传统美德的认知产生变化,不再崇尚节俭。有的青年人不遵守公共秩序,不诚实守信,有的则过度强调个人利益。

在教育体系方面,学科地位边缘化。许多学校开设中华传统美德课占比相对较低;相关教材内容陈旧、形式单一;各类考试所占分值比重较低;师资知识结构出现断层,少数经验丰富的教师虽有文化底蕴,但知识更新不及时,难以将现代教育理念与中华传统美德教育有效融合。

在家庭教育方面,部分家长过于看重孩子的学业成绩,忽视品德教育,导致孩子在中华传统美德认知和行为养成上存在缺失。

在社会环境方面,社会环境的变化也对中华传统美德传承产生影响,市场经济的快速发展,在一定程度上导致了部分人过于追求物质利益,出现道德滑坡等现象。

在媒体传播方面,新兴媒体的快速发展虽然为中华传统美德传播提供了新的平台,但也带来了信息碎片化、娱乐化等问题,难以对中华传统美德的丰富内涵进行深入宣传阐释。

“两个结合”为中华传统美德传承创造了契机

在世界观和方法论上,要以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,全面客观地认识中华传统美德,摒弃其糟粕,弘扬其精华。要将中华传统美德与社会主义核心价值观等理念相融合,如将“仁爱”与“友善”“诚信”等对接,赋予中华传统美德以时代内涵,拓展其价值空间。同时积极运用现代传播手段和马克思主义的话语体系,创新中华传统美德的传播方式和表达形式,让中华传统美德更容易被大众尤其是年轻人所理解和接受。

中华传统美德是马克思主义同中华优秀传统文化相结合的文化根基和价值支撑。传统文化中的“民本”思想与马克思主义群众史观相通,其中“民惟邦本,本固邦宁”强调人民是国家的根本,孟子的“民为贵,社稷次之,君为轻”突出民众在国家中的重要地位。马克思主义认为“历史活动是群众的事业”,阐明了人民群众在历史发展进程中的决定性作用。在社会理想方面,马克思认为共产主义是“人向自身,也就是向社会的即合乎人性的人的复归”。这与孔子人人各得其所、和谐共处的大同理想和追求人的全面发展的理念相契合。中华传统美德在日常生活和社会交往中体现的行为规范,为马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合提供实践素材和现实依据,推动其在实践中不断丰富和发展。

“两个结合”为中华传统美德提供实践路径。马克思主义在同中国具体实际相结合的过程中,根据不同历史时期的任务和特点,将中华传统美德融入社会主义建设和改革实践,如在脱贫攻坚中弘扬“勤劳”“互助”等传统美德。在解决中国的具体现实问题时,发挥中华传统美德的作用,以“己所不欲,勿施于人”“讲信修睦”“克己省身”等理念,协调人际关系、促进社会和谐,同时根据社会实践要求对中华传统美德进行创造性转化和创新性发展,使其在新时代焕发新活力。

中华传统美德为“两个结合”提供文化滋养。中华传统美德承载着中华民族的文化记忆和价值追求,能增强人们对马克思主义中国化成果的文化认同感和归属感,使中国特色社会主义理论和实践更易被接受和认同。传统美德中“自强不息”等精神为中国人民在革命、建设和改革中提供精神动力,激励人们为实现中华民族伟大复兴而奋斗,为马克思主义同中国具体实际相结合提供精神支撑。

积极构建中华传统美德传承体系

以“两个结合”构建中华传统美德传承体系,要紧密结合时代发展主题,深入挖掘中华传统美德的丰富内涵,创新传播方式和载体,促进中华传统美德与现代价值观相融合,形成全社会崇尚、践行中华传统美德的良好氛围与社会风尚。

理论构建:挖掘中华传统美德与马克思主义的融合点。深入研究中华传统美德的丰富内涵和精神实质,研究中华传统美德产生的历史背景、文化渊源和发展脉络,全面准确地理解把握中华传统美德,避免片面解读或断章取义。例如,对待传统文化中的“纲常”“正名”等观念,要看到其重视自强自律、克己修己的自我约束精神,如孔子说“君君、臣臣,父父、子子”,与《大学》“为人君止于仁,为人臣止于敬”“为人父止于慈”“为人子止于孝”一致;也要看到其强调引领者的作用,如“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”,强调君、父、夫的担当与引领。传统文化强调在义与利、人心与道心之间“允执其中”,与马克思主义关于人的全面发展高度一致;“天地位,万物育”,追求社会和谐基础上的发展。马克思主义也是不断发展和完善的,要准确把握马克思主义基本立场、观点、方法以分析整合中华传统美德,对不符合时代发展要求的内容进行甄别和剔除,构建起既继承传统又符合现代社会发展需求的中华传统美德理论体系。在融合过程中要突破传统思维定式,对中华传统美德和马克思主义理论进行新的阐释和发展,以形成具有时代特色的新理论、新观点,确保理论的系统性与逻辑性。这里要明确中华传统美德与西方美德伦理学的不同。西方注重智慧、勇敢、节制、正义等,将个体的自我实现和幸福作为重要目标,中华传统美德则强调个体的道德修养对家庭、社会和谐的重要性;西方强调个体理性思考和自主选择,中华传统美德则重视家庭和社会的教化作用,通过传统礼仪、家规家训、学校教育等方式传承,强调从日常生活的点滴做起。

教育场域构建:家校社协同育人。家庭教育是让生命扎根的教育。要以孝悌等美德培养孩子爱与敬的情感,增进家庭和睦,培养青少年的感恩心和责任感。家长要以身作则,通过日常生活点滴传递尊老爱幼、诚实守信等理念,让孩子在亲情氛围中感受和传承美德。学校要善于革新教育模式,将中华传统美德深度融入课程体系。在语文、道德与法治等学科教学中深入挖掘美德元素,大力弘扬中国传统经典,尤其是儒学核心经典,让学生体会古人的家国情怀;还可以通过开展主题班会、校园文化活动,举办“美德少年”评选,激励学生践行美德。要打造校园文化环境,让学生在潜移默化中受到熏陶。社会应成为美德践行的大课堂。社会各界要为美德教育提供资源和平台。博物馆、图书馆、文化馆等公共文化场所可举办相关主题展览、讲座,让学生近距离感受文化魅力。社区组织志愿服务、公益活动,在实践中养成社会责任感和奉献精神。企业也可通过企业文化传递敬业、诚信等价值观,影响员工及其家庭。要形成“三位一体”协同育人格局。家长与学校要保持密切沟通,了解孩子在校美德表现,共同促进孩子成长。家庭教育要注重言传身教,引导孩子践行尊老爱幼、邻里互助等美德。学校要积极与社区、社会机构合作,组织校外实践活动,拓宽教育渠道。社会要为家庭和学校提供支持,形成全方位、多层次的教育网络,让美德在协同育人中得以传承和弘扬。

制度保障:完善相关政策与法律法规。制定相关政策,设立专项基金,表彰和奖励积极传承、弘扬中华传统美德的个人和组织。完善相关法律法规,保护传统节日、文化遗产等,要防止对传统文化的破坏和滥用,守护中华传统美德底线。出台网络失德行为分级惩戒机制,制定网络空间失德分级标准,对程度不同的失德行为采取相应惩戒措施,并加强执行与监督,建立公众监督渠道。

实践路径创新:在现代生活中践行中华传统美德。融合现代科技,借助新媒体平台,以技术赋能传播中华传统美德。例如,利用大数据和人工智能技术,开发个性化道德教育应用程序;通过建立“数字化美德档案”,记录个人诚信行为;可基于儒家经典构建对话模型,建立“AI伦理问答助手”。创新文化产业,推动文创产品与中华传统美德融合,让人们在日常生活中感受美德熏陶。打造非遗与美德相融合、文创与美德相融合等项目。政府和社会组织要积极开展弘扬中华传统美德为主题的公益活动,宣传践行传统美德的先进事迹,发挥榜样引领作用,营造互帮互助、和谐友善的社区氛围,让中华传统美德融入日常生活。在全球化语境下,要高度重视对外传播中华传统美德。可以在海外文化机构孔子学院和中国文化中心开设中华传统美德课程和讲座,介绍中华传统美德故事和理念。推动中外学校间的交流合作项目,组织学生互访,通过文化体验活动让外国学生深入了解中华传统美德。鼓励文艺团体创作以中华传统美德为主题的优秀作品,到国际舞台上演出交流。鼓励民间组织和志愿者开展国际公益活动,在活动中践行和传播中华传统美德,如在国际救援中展现互助、奉献精神。企业在海外投资和经营之时,要积极履行社会责任,传播诚信、友善等传统美德,树立良好的中国形象。

023-65120501

023-65120501

在线咨询

在线咨询

干部培训

干部培训

定制方案

定制方案

在线咨询

在线咨询

联系电话

联系电话

相关新闻

相关新闻